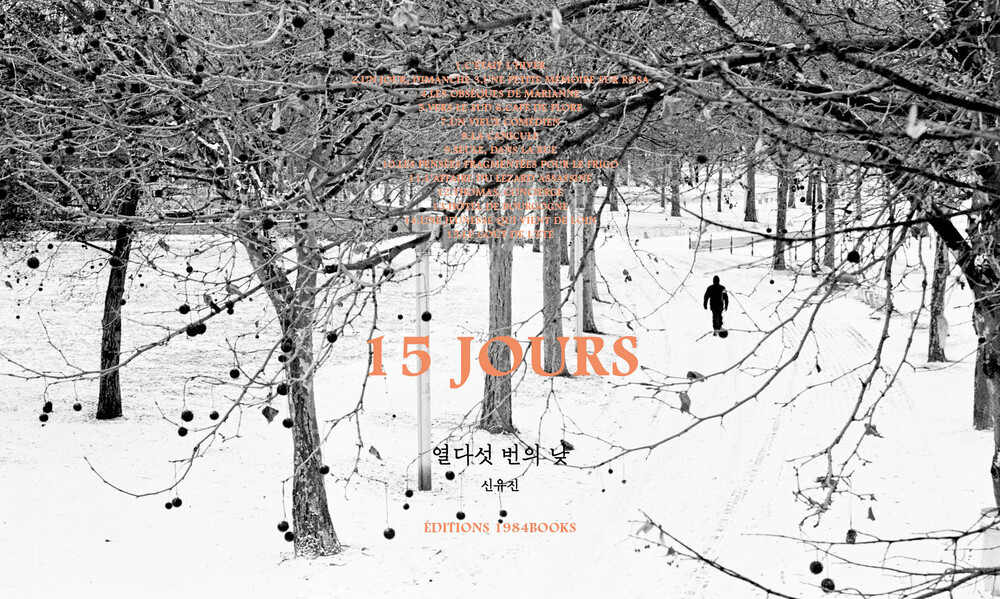

열다섯 번의 낮 (개정판)

15,500원

신유진

1984BOOKS

1984BOOKS

배송비

-

지서 선물 포장 파우치

선택하세요.

선택하세요.

안함

지서파우치

(+6,000원)

주문 수량

0개

총 상품 금액

0원

-

서른다섯 해의 삶, 십오 년의 이방인 그리고 열다섯 날의 기록

2023년 오늘의 작가가 보내온 글 「촛불을 켜는 사람」 추가 수록

작가이자 번역가인 신유진의 첫 산문집 『열다섯 번의 낮』의 개정판이 출간되었다. 글로 세상을 만들어 내 그 속에 자신을 숨겨왔던 이가, 조심스럽게 자신이 지나온 날들을 적어 보냈다. 낮을 배경으로 한 열다섯 개의 이야기 속에는 프랑스에서 이방인으로 보내온 십오 년이, 이 글을 쓸 당시 그녀가 살아온 서른다섯 해가 온전히 녹아들어 짧지 않은 글이 되었다. 기록한다는 것은 무언가를 기억하기 위해 애쓰는 것일 테다. 작가는 기억이란 결국 시간이 지나면 윤색되고 과장되어 버리는 것이라고 믿을 수 없는 것이라고 말하면서도, 그럼에도 차마 흘러가게 내버려 둘 수는 없던, 애써 붙잡지 않을 수 없었던 작은 것들의 이야기를 기록하며 기억한다.

“아무도 기억해 주지 않는 것들을 쓰고 싶다.

그 애가 모두가 기억해야만 하는 것들을 쓰고 싶어 했던 것처럼.

발바닥 밑에 붙은 하찮은 것들, 광원의 반대편에 선 것들, 로자를 품은 그 애의 이야기를 쓰고 싶다.” - 본문 중에서

그녀가 그렇게 애써 붙잡으려 하는 것들, 쉬이 지나치지 못하고 기어코 마음을 줄 수밖에 없던 것들의 목록을 살펴보면, 함부로 다루었던 가족사진이나 누군가의 그림자, 혹은 늙은 배우, 사라져 버린 건물 관리인, 낡은 스웨터, 버려진 냉장고, 죽은 도마뱀, 누군가의 장례식 등등.... 결국 평범한 일상들 혹은 너무 초라해서 아무도 기억해 주지 않는 것들뿐이다. 그것들이 불러오는 지나가 버린 시간들이다.

이야기 속에 담긴 그녀의 시선의 깊이와 온도는 우리들의 발걸음을 멈추어 서게 만든다. 작은 숨을 불어넣고 그것들이 여전히 존재하고 있음을, 가벼운 것이 아님을 우리 앞에 넌지시 드러내 보인다. 자신의 결혼식 사진을 보고 떠오르는 기억을 붙잡는 그녀의 방식을 보자면 우리는 잠시 눈을 감게 될지도.

“결혼식을 마친 날, 엄마는 주방에서 울었다. 창문을 활짝 열고 제법 쌀쌀한 이른 가을바람에 얼굴을 맞으며 하얀 거품 같은 설움을 뿜어내며 울었다. 1993년의 것과는 또 다른 울음이었다. 오히려 주방 옆, 작은 서재에서 방문을 걸어 잠그고 소리 내어 쏟았던 나의 울음이 1993년의 그것과 닮았을 것이다. 말을 잇지 못하고 입만 벙긋벙긋했던 엄마의 미완성 문장들, 그 뒤에 올 말을 알 수 있을 것도 같았다.

눈물의 무게와 질량이 각기 다르다는 것을 깨달았다. 염분이 한창 진할 때가 있고, 또 그것이 맑아질 때가 있는 것이다. 정돈하지 못한 감정을 응축하여 쏟아 낸 나의 눈물은 바닷물처럼 짰고, 몇 번을 걸러 낸 엄마의 눈물은 담수처럼 맑았을 테다.” - 본문 중에서

그녀의 글 속에 숨은 슬픈 얼굴들을 우리는 이미 알고 있는지도 모른다. 정작 작가는 “서글픈 글은 쓰고 싶지 않다. 이미 너무 많은 소설과 시가 서글픔을 노래하지 않았는가. 마치 삶의 주제가 그것 하나인 것처럼 우리는 너무 많은 서러운 문장들을 만났다.”라고 말하지만, 사라져가는 것들 앞에서 어떻게 슬프지 않을 수 있을까. 눈에 밟혀 글자가 되어 가는 것들을 어떻게 외면할 수 있을까.

“나는 여전히 서러운 어떤 것을 쓰고 싶지 않으나 사라진 보라색 스웨터가 자꾸만 눈에 밟혀 글자가 되어 가고 있다. 아무도 읽어 주지 않을까 봐 겁이 나지만 어디에도 기록되지 않고 사라지는 것들에 마음이 쓰인다.” - 본문 중에서

일상 속 자신이 바라보고 귀 기울였던 것들을 그리고 떠오르는 몇 가지 기억들을 담담하게 이야기하며 깊은 울림을 전할 수 있는 것은 삶을 바라보는 작가의 ‘시선’과 ‘목소리’ 덕분일 것이다. 고작 한 사람이 겪은 날들이지만, 그 시선과 목소리가 책을 마주한 독자들에게 말을 건넬 것이다. 삶은 견디는 것인지도 모른다고, 그리고 글이 견딜 수 있는 하나의 방법이 될 수도 있다고 말이지요.

평범한 일상을 절제되고 섬세한 문장으로 닦아, 그 안에 숨어있던 의미와 감정을 투명하게 보여주는 그녀의 첫 산문집은 한 사람의 일상이 단순히 벌어진 사건의 나열이 아니라, 어떻게 아름다운 산문이 될 수 있는지를 보여준다.

저자 소개

신유진

파리의 오래된 극장을 돌아다니며 언어를 배웠다. 파리 8대학에서 연극을 전공했다. 아니 에르노의 『세월』 『진정한 장소』 『사진의 용도』 『빈 옷장』 『남자의 자리』, 에르베 기베르의 『연민의 기록』을 번역했고, 프랑스 근현대 산문집 『가만히, 걷는다』를 엮고 옮겼다. 산문집 『창문 너머 어렴풋이』 『몽카페』 『열다섯 번의 낮』 『열다섯 번의 밤』과 소설집 『그렇게 우리의 이름이 되는 것이라고』를 지었다.

열다섯 번의 낮 (개정판)

15,500원

지서 선물 포장 파우치

선택하세요.

선택하세요.

안함

지서파우치

(+6,000원)

주문 수량

0개

총 상품 금액

0원